働き方改革を成功させるためのオフィス改革とは?

公開日 2021.09.17 更新日 2021.09.30

- レンタルオフィス・サービスオフィスのH¹O

- コラム

- 働き方改革を成功させるためのオフィス改革とは?

2018年7月、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「働き方改革関連法」が公布され、翌2019年4月から順次施行が始まりました。「時間外労働の上限規制」「有給休暇の取得」を主なポイントとして、厚生労働省の号令の下、企業はさまざまな改革に乗り出しています。

では、働き方改革を、オフィス環境の面から見てみるとどうでしょうか。働き方改革を実現するためには、従業員ファーストのオフィスを作る「オフィス改革」が、その第一歩となります。働き方の選択肢が増えていく中で、これからどのようなオフィスが求められるのかを考えてみましょう。

出典:厚生労働省 「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」

目次

1 働き方改革の一環として進められるオフィス改革

・2019~2020年の働き方改革の現状

・政府からの支援を有効活用しテレワークを導入する

2 4STEPで分かりやすいオフィス改革の進め方

STEP1. 社内調査で理想のオフィスのニーズを吸い上げる

STEP2. アンケートから方針と目標を決定する

STEP3. 施策への実施に移行する

STEP4. 実施後に検証しさらなる最適化を図る

3 事例から見るオフィス改革を実現するためのポイント

【事例1:富士通株式会社】最適な働き方を実現させたWork Life Shift

【事例2:総務省】業務効率化と意識改革を実現

4 オフィス改革用語の振り返り

5 ニューノーマルなオフィス環境づくりは、もう始まっている

<目次>

固定観念に縛られない働き方を

先進諸国では、フレキシブルな働き方が一般的になっています。スウェーデンは1日6時間勤務の企業が増加したり、ベルギーでは週4日勤務制を導入したり、フランスでは労働時間外にメールや電話などに対応しない「つながらない権利」が労働法に盛り込まれました。このように、世界では国を挙げて働き方の改革にチャレンジしています。

また、Googleでは会議を屋外のテントで行ったり、フィンランドの企業では自社内のサウナで社員やお得意さまとパーティーをしたりと、企業のオフィス自体もユニークです。企業風土や国の文化を取り入れ、オリジナリティあふれる場所としてオフィスを捉えているようです。

1 働き方改革の一環として進められるオフィス改革

先に述べた働き方改革の目的は、個人の意思や能力、それぞれの事情などの多様性に合わせながら働く選択肢を増やし、社員が働きやすい環境をつくること。そのために 働きやすいオフィス環境は、働き方改革の基本の「き」といえます。

本社オフィス、在宅勤務、サテライト拠点など、働く場が選択できるようになった今、新しい働き方に対応したオフィスのレイアウトや、社員のオン・オフの切り替えができるようなワークスペース、リフレッシュエリア等の設置が、生産性の向上やコストの削減、新しいアイデアや創造性の誕生にもつながるのです。

2019~2020年の働き方改革の現状

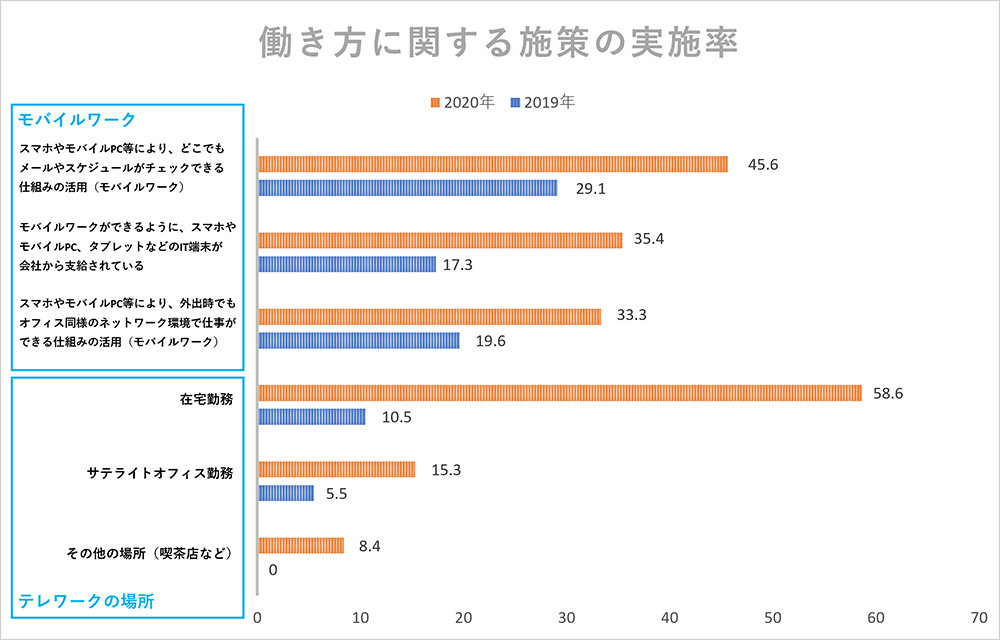

ザイマックス総研が2020年11月に発表した「首都圏オフィスワーカー調査」よると、テレワークの場所についての設問結果で、サテライトオフィス勤務が5.5%から15.3%と約10ポイントアップ。サードプレイスの導入も進んでいることが分かります

では、実際に働き方改革はどの程度、日本企業の間に浸透しているのでしょうか。

ザイマックス総研が2020年11月に発表した「首都圏オフィスワーカー調査」(下記出典)によると、企業が取り入れている多様な働き方について、2019年と2020年とで比較調査をしています。その結果、2020年には新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、モバイルワークやテレワークを企業が積極的に取り入れていることが分かりました。特に、 在宅勤務が10.5%から58.6%に急上昇。本社オフィスへの出社が少なくなった分、これまでのオフィスがかなり余剰スペースになっている可能性があることが推測されます。

グラフ・本文出典: 「首都圏オフィスワーカー調査 2020」 (ザイマックス不動産総合研究所、2020.11.24)を基に、H¹Oコラム編集部にて作成

政府からの支援を有効活用しテレワークを導入する

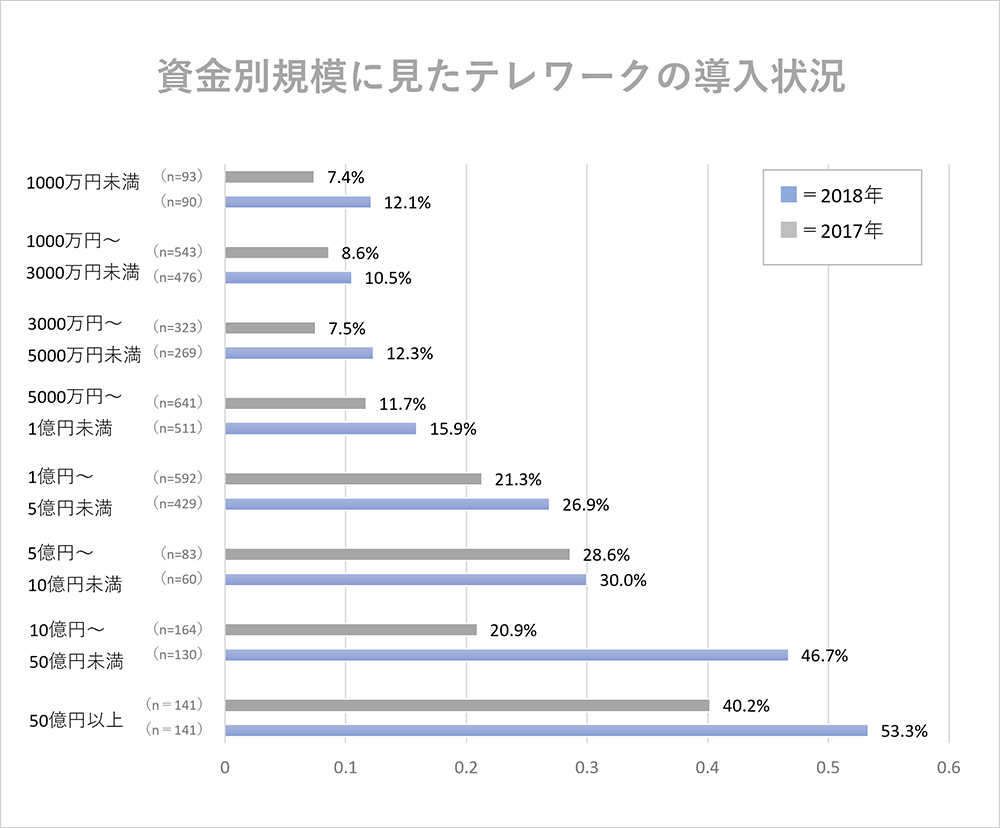

総務省の「平成30年 通信利用動向調査」より、資本金規模別のテレワークの導入状況

次に、働き方改革を推進しているのは、どのような企業なのかを見てみましょう。総務省の「平成30年 通信利用動向調査」では、資本金規模別のテレワークの導入状況をリサーチしています。それによると2018年時点で、資本金50億円以上の企業の53.3%(前年40.2%)、10億円以上50億円未満の企業の46.7%(前年20.9%)がテレワークを導入しており、 企業規模とテレワークの導入率が比例しています。

しかし、人材確保がかなめとなる 中小企業の方がテレワークの実施が必要だといわれています。前述の調査によると中小企業のテレワーク導入状況は、1000万〜3000万円未満が10.5%、1000万円未満は12.1%と、大企業の約4分の1の状況です。

出典:総務省 「平成30年 通信利用動向調査」

積極的なテレワークの導入は、社員や資金など限られたリソースを有効に活用できるなどといったメリットがあります。また、将来的に優秀な人材を確保するためには、テレワークをはじめとする、多様な働き方を提供できる企業の方が有利でしょう。

そこで、 政府からテレワーク導入の支援を受けるというのも、一つの方法です。ここでは、主な二つの支援をご紹介します。

【働き方改革推進支援助成金】

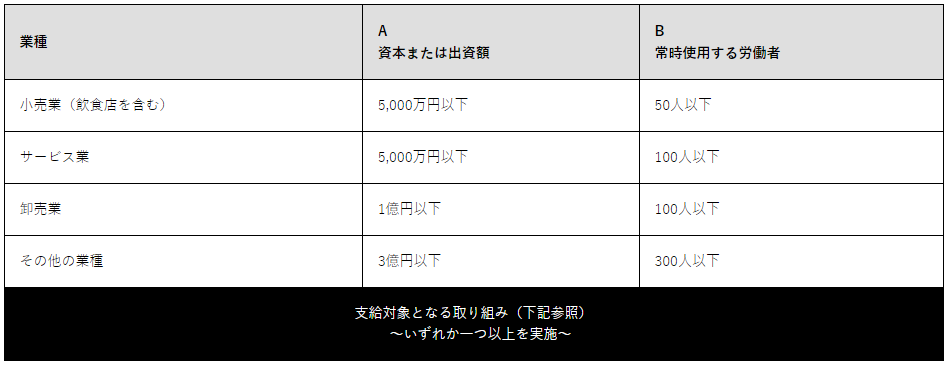

働き方改革推進支援助成金における条件に関する図

対象となる企業要件:AまたはBの要件を満たす中小企業。

対象:労働時間の削減、年次有給休暇取得の促進ための環境整備に取り組もうという中小企業

支援:選択する目標、取り組みの達成状況に応じて経費の一部を支給

(業種によって資本金、従業員数などの上限あり)

支給対象となる取り組み(下記一つ以上を実施する)

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取り組み

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機器の導入・更新

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

事例:「外部専門家に依頼し、働き方改革の必要性や労働時間管理についての研修を実施した」など、労務管理担当者・労働者に対する研修

出典:厚生労働省 「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

【業務改善助成金】

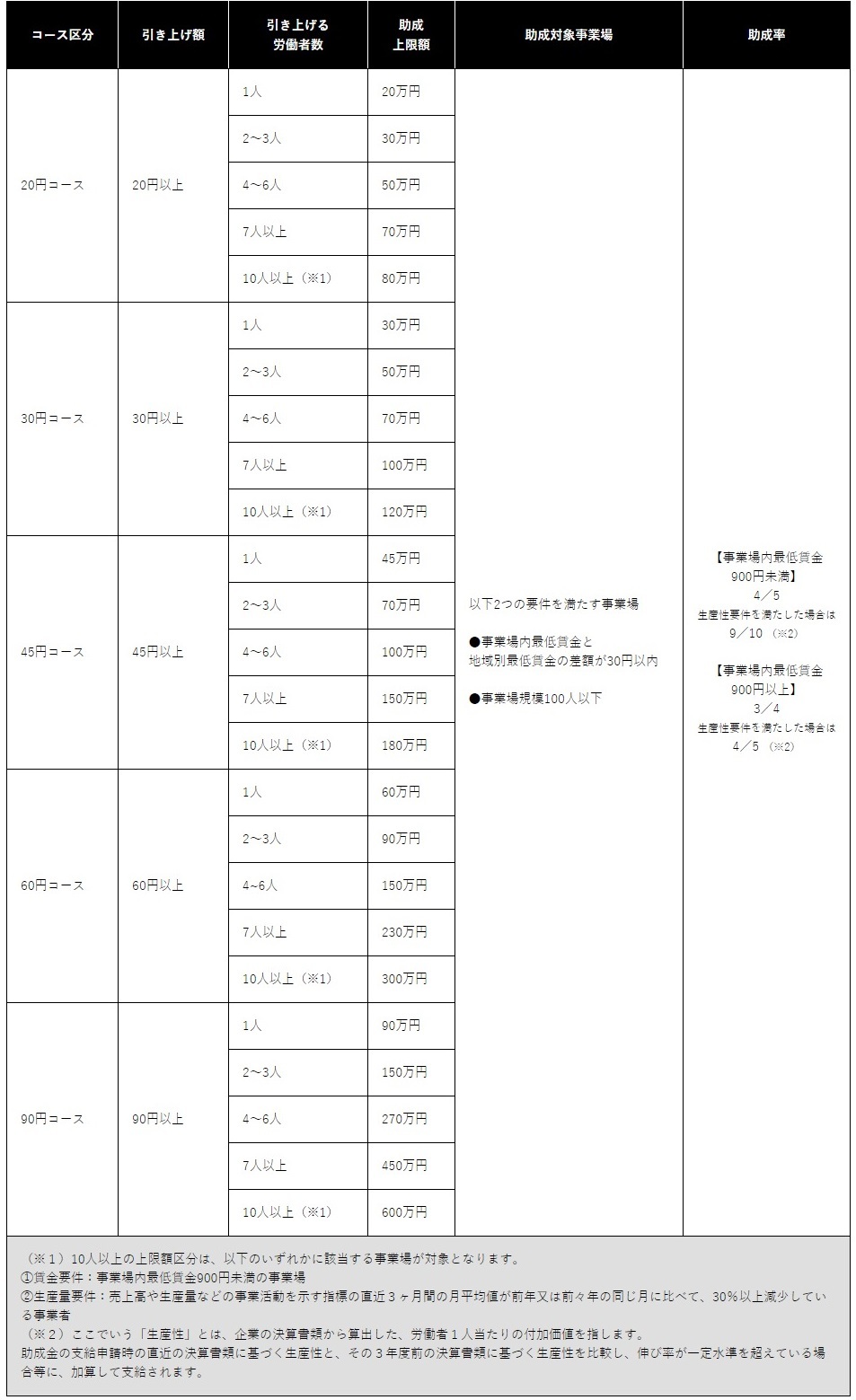

業務改善助成金の条件ごとの助成金額に関する図

申請には、必要書類とともに事業実施計画などを管轄の労働局に提出することが必要です。また、交付が決定した場合も、その計画に沿って事業を実施した結果の報告が必要です

対象:生産性を向上させ、最低賃金の引き上げをしようという中小企業

支援:機械設備やコンサルティングの導入、人材育成などの投資の費用の一部を助成

(引き上げ額や対象の従業員数によって助成額の上限あり)

出典:厚生労働省 「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」

2 4STEPで分かりやすいオフィス改革の進め方

働き方改革と一体になっているオフィス改革。この2つの改革の 目的には共通点があります。

業務の効率化と生産性やクリエイティヴィティの向上

コミュニケーションの促進による社内の活性化

フィジカル、メンタル両面での社員のヘルスケア

企業理念が社員に共有されてワーク・エンゲージメントが向上

実際に改革を進めるには、「社内で課題の洗い出し」、「改革の目的やコンセプトの策定」、「様々な選択肢の中から最適解を選出して実施」、「事後検証」といった、 一連の流れを踏んだプランニングが必要です。ここでは、それぞれの手順に沿って解説しましょう。

STEP1. 社内調査で理想のオフィスのニーズを吸い上げる

社内でアンケートを実施し、社員が現状のオフィスにどのような不満を持っているのか、どんなオフィスを望んでいるのか、課題とニーズを明らかにすることが第一歩

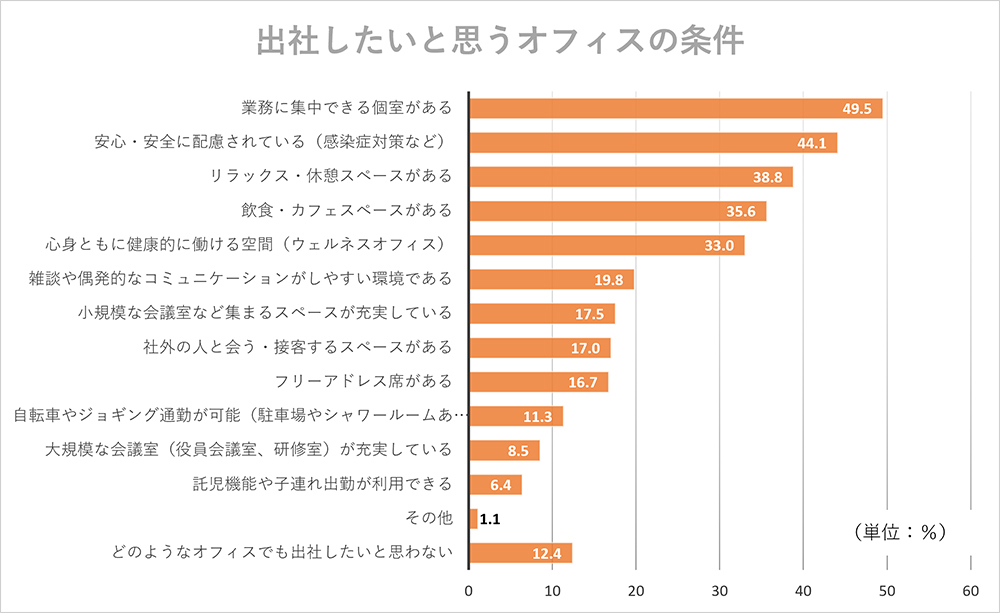

経営者と従業員が考える理想のオフィス像には、隔たりがある場合がほとんどです。そのため、まずは 従業員の出社意欲が向上することを目的としたリサーチが必要です。先ほどのザイマックス総研「首都圏オフィスワーカー調査」によると、出社したいと思うオフィスの条件について 49.5%が「業務に集中できる個室がある」と答え、「リラックス・休憩スペースがある」などの回答が上位を占める結果となりました。このことから、仕事にはガッチリ集中できる一方で、リラックスしながら周囲とコミュニケーションが交わせる空間、そんなオフィスの理想像が浮かび上がってきます。

STEP2. アンケートから方針と目標を決定する

職種や社風によって方針や目標は異なってきます。対従業員だけでなく、企業として必要な機能やブランディングに有利になる施設も求められるでしょう

課題とニーズが明らかになったら、次に オフィス改革の方針と目標を設定します。このときに気を付けたいのが、職種や仕事内容によって求められるオフィスは違ってくるということ。例えば、接客が必要なオフィスで個室ブースのみ、あるいは高度なセキュリティが求められる部署に出入り自由なオープンスペースというのは、かえって業務の支障や非効率化を招きます。また、企業文化や社風などによっても、微妙に求められるものが違ってきますので、それらを考慮しながら方針や目標を立てていきましょう。

STEP3. 施策への実施に移行する

引っ越しの準備は1年前からともいわれます。賃貸オフィスの場合は、原状回復から移転用の各種届け出までやることは膨大。プロジェクトチームを組み、タスクとフェーズを確認し合いながら実行しましょう

最適なオフィスの選択肢はさまざまです。テレワークやサテライトオフィスの導入、オフィスレイアウトの変更や縮小、あるいは思い切って移転した方がよいという場合もあるでしょう。自分たちが目指している働き方は何か、それに合ったオフィスの在り方はどのようなものか、 自社の現状や将来の方向性に最も見合っているオフィスを選択しましょう。

オフィスの移転やテレワークの導入ついてはこちらで詳しく説明しています。

→経営者や総務部、ファシリティマネージャー必見!サテライトオフィス導入のメリットとは

STEP4. 実施後に検証しさらなる最適化を図る

経営者や総務部、ファシリティマネージャーによるアフターフォローが、より良いオフィス環境づくりへの近道です。また、通信やオフィス事務機器などのインフラ代、日常のランニングコストの検証も必要です

オフィス改革を実行してそれでおしまい、というのではいけません。必ずあらかじめ立てた方針や目標と新しいオフィスは合っているか、もしうまくフィットしていない部分があれば、その理由と今後の改善について、必ず検証と検討を行いましょう。 オフィス改革は1回やれば完結というわけではなく、その時々の社会・経済状況、会社の状態などにより都度調整が必要になってきます。会社が生き物であるのと同じく、オフィス改革も常に現在進行形だという意識を持つようにしましょう。

オフィスの縮小や分散については、こちらで詳しく説明しています。

3 事例から見るオフィス改革を実現するためのポイント

それではオフィス改革を成功させるには、どのようなポイントが重要なのか、実例を見てみましょう。それぞれの課題に対し、施策や効果についていろいろ参考にできるはずです。

【事例1:富士通株式会社】最適な働き方を実現させたWork Life Shift

富士通の「Work Life Shift」では、主要拠点をハブオフィスとして位置付け、多様な人材がリアルに集いイノベーションの創造を目的とした環境に整備

アフターコロナのニューノーマルにおける新しい働き方「Work Life Shift」を発表した富士通株式会社。DXのフロントランナーとして、「仕事」と「生活」の両方をトータルにシフトすることで、社員のウェルビーイングを実現し、多様な人材がイノベーションを創出し続ける会社を目指しました。オフィス改革実現へのポイントは以下の通りです。

オフィス改革実現へのポイント

【課題】

・仕事内容、目的、ライフスタイルに応じた働く場所、時間の自律的な選択の実現

・テレワーク中心の働き方におけるリアルなオフィスの在り方

・新しい働き方に対するマネジメント

【施策】

・テレワークの拡充やコアタイムなしのフレックス制の導入、働く場所の自律的な選択

・センターオフィスの機能を3つのワークプレイスに再定義

・ジョブ型人事制度の導入、1on1ミーティングの制度化

【効果】

・テレワーク実施率が80%以上に向上

・社員エンゲージメントサーベイのスコアが上昇

「Work Life Shift」とは、「Smart Working(最適な働き方の実現)」、「Borderless Office(オフィスのあり方の見直し)」、「Culture Change(社内カルチャーの変革)」の3つの施策で構成されています。

富士通の担当者は、「全社的にテレワークをベースとした働き方にシフトし通勤という概念をなくしましたが、その実現の為には、人事制度、オフィス環境、ITインフラを同時に変革することが必要でした」といいます。そこで変革のために、 フレックス勤務におけるコアタイムの廃止など柔軟に働ける人事制度に加え、リモート業務の領域を拡大するITインフラの整備を行ったのです。

加えて、オフィスのあり方の見直しを「Borderless Office」というコンセプトで実施。これまでのセンターオフィスの機能を「HUB Office -Collaborate-」「SATTELITE Office -Connect-」「Home & Shared Office -Concentrate-」の3つに再定義しました。 「ワークプレイスいう意味では無限に広がっています。このWork Life Shiftを実践して1年、通勤という概念はすっかりかわり、80%以上の社員が自律的に働く場所を選択しています。その結果、エンプロイーエンゲージメントも向上しました」と担当者も新たな働き方改革、オフィスの最適化に手応えを感じ、今後も推進していくといいます。

出典:厚生労働省 「働き方・休み方改革取組事例集」(2021年3月発行)P38富士通株式会社の例

【事例2:総務省】業務効率化と意識改革を実現

総務省「オフィス改革の取組 場所の縛りを解く」のビフォー&アフター。以前は、紙が山積み、パーティションこの場所に来ないと仕事が出来なかったが、フリーアドレス化、無線LANの導入、ペーパーストックレスを行い、印刷の量を約53%削減などが図られました

国の行政機関は国民から効率的で質の高い運営が求められます。またそこに従事する国家公務員のワークスタイルにも注目が集まります。しかし、変革を求める声が現場から上がっても、これまでは掛け声だけで終わってしまうケースが多く見られました。そこで、まず行政管理局行政情報システム企画課が先駆事例としてオフィス改革に取り組むことになりました。オフィス改革実現へのポイントは以下の通りです。

オフィス改革実現へのポイント

【課題】

・個人デスクでしか仕事ができない

・成果物の決済に時間と手間がかかる

・課内コミュニケーションが不活発

・フロアが手狭

【施策】

・ペーパーレス化の推進

・無線LANの導入

・フリーアドレス化

【効果】

・オフィスの快適さがアップ

・課内コミュニケーションの活性化

・職員の意識変革

課題として挙げられたのが、固定電話と紙の資料や文書が個人デスクの上に山積みになっている結果、「自分の席でしか仕事ができない」「紙決済のため資料などの作成に手間と時間がかかる」「役職順の席配置のためコミュニケーションが活性化しない」「資料棚や個人ロッカーなどでフロアが手狭になっている」などです。これらの 課題の解決のため、まず考えられたのが、個人のデスクからの解放でした。そのため具体的には、情報・資料のペーパーレス化を推進し、無線LANを導入、そして個人デスクからフリーアドレスへの転換を行いました。そして、オフィスレイアウト変更によるコミュニケーションの活性化、デジタル化による会議予約や資料作成の簡素化などへと発展していきました。

これらの改革を実施して、業務効率の改善やオフィス内の居心地の良さが高まったことはもちろん、 職員の間で「働き方は変えられる」という意識が共有されたことが一番の収穫だとされています。そして、この取り組みは他の部局へも波及しつつあるようです。

出典:総務省 「ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組について」 「理想の働き方のために働く「場」を変える、オフィス改革の挑戦」

※掲載した部局名は改革当時のものです

4 オフィス改革用語の振り返り

これまで本文中に出てきた用語などを、簡単に解説します。どれもビジネス上でよく使われる言葉なので、覚えておけばさまざまなシーンで活用できます。

ワーク・エンゲージメント

社員の会社に対する愛着度。「従業員満足度」は従業員が会社に対する満足感の度合いであるのに対し、エンゲージメントは従業員と会社の双方の一体感や関係性を表す

ウェルビーイング

個人あるいはグループが、心身、さらに社会的にも健康で満たされた状態

ジョブ型人事制度

終身雇用を前提に職種を限定せずに特に新卒を採用する「メンバーシップ型」に対し、特定の職種の専門職を雇用し、その成果で給与や雇用の継続などが決まる人事制度

5 ニューノーマルなオフィス環境づくりは、もう始まっている

2019年に施行された“働き方改革”ですが、その浸透には時間がかかると思われていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が同時期に起きたことで、社会に大きな影響を与えながら、テレワークが急速に普及することにもつながりました。 企業単位でなく、社会全体が働き方を変革する中で、今最も考えるべきなのがオフィス改革なのです。これまでの働く場所、オフィスの在り方や役割が大きく変わろうとしています。その前提は、働いていて楽しく快適な場所であること。それが生産性の向上につながるということは、もはや自明の理といっていいでしょう。これから ニューノーマルな時代に向けて、オフィスの在り方もさらに進化していくに違いありません。